地域医療を守るために語らおう

全厚労第40回医療研究集会〜厚生連の未来を語らい歴史の意味を知ろう〜

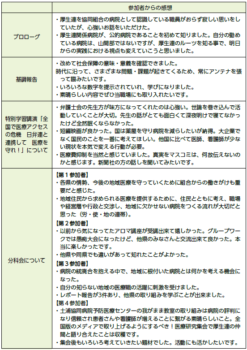

11月17〜19日、全厚労は第40回医療研究集会を開催、14県85名が参加しました。17日は運営委員以外オンラインで、特別記念講演と講師のNPO法人医療制度研究会理事長・本田宏先生が制作した短編映画「公的医療はどこへ行く」の上映会、2〜3日目は東京都台東区入谷に73名が集まりプロローグ、基調報告、分科会を行いました。

厚生連の未来を大いに語らおう

医療研運動への期待を

込める岩本委員長

17日は岩本一宏中央執行委員長の挨拶からスタート。「大会後の第1回中央執行委員会から24春闘始めますと宣言させて頂いた。来年度の診療・介護・障害福祉サービス等のトリプル報酬改定に向けて国会議員、厚労省、全厚連等過密なスケジュールの中で要請を行ってきました。医療・介護従事者への賃上げが報道されていますが、実際には介護職に6千円と一桁足りないような中身になっています。もう一押しするために一言署名の取り組みをさらに広げてもらい、厚労・財務大臣に届けたい。本田先生の講演や、ハイブリットと現地参加の良いとこどりの開催方法で3日間楽しみにしています」と全厚労の取り組み報告と集会への期待を込めました。

活発な議論を呼びかける

安本運営委員長

続いて安本真理子医療研運営委員長から「最近のニュースで一番気になったものはイスラエル軍によるパレスチナ・ガザ地区への無差別攻撃で、電源を失った大病院では、保育器の可動が止まり看護師たちはポンプ式の人工呼吸器を新生児の唇に当て交替で空気を送り続けている。でも、このような困難な状況で命を救うことをあきらめる人は誰一人いないという新聞の1面の記事でした。武力では何も解決しません。全厚労スローガンは『生活と医療と平和を守る』。全厚労の医療研究集会の開会にあたってまずは、即刻攻撃をやめよの声を上げていくことを皆さんに呼びかけたいと思います。コロナ禍で日本でも救える命が救えないという事態が起こりました。そこから私たちは何を学び何が変わったでしょうか。40回を迎える医療研究集会のテーマは『厚生連の未来を語らい歴史の意味を知ろう』です。歴史を学ぶことは私たちの生きている今を理解することに繋がります。これまで厚生連が歩んできた道、日本社会と世界がどんな道をたどってきたのか、そしてこれからどんな未来を描いていくのか、その実現のために何をすべきかを大いに語らいたいという想いを込めました」と挨拶を行いました。

正しい情報をいかに伝えるか

パワフルで熱い講演をする

本田先生

特別記念講演では元済生会栗橋病院院長補佐で外科医のNPO法人医療制度研究会理事長・本田宏先生をお呼びし、「全国で医療アクセスの危機、日弁連と連携して医療を守れ!」と題しお話頂きました。

冒頭で本田先生は「医療や社会保障を守るためには国民に正しい情報をいかに伝えるかということを考えるしかない、だけども日本中で話題になるのはスポーツや芸能などが多く、正しい情報が伝わりにくくなっている。ビラ配りやスタンディングなども必要だが、どのように医療費や社会保障費が大切か伝えるかが重要」と述べられました。

日弁連も認める人権としての医療

2023年10月6日に日本弁護士連合会(以下:日弁連)が「人権としての『医療へのアクセス』が保障される社会の実現を目指す決議」について、日本の医療費抑制策は転換すべきで、医師不足・看護師不足はおかしいと発表しました。背景には「国民健康保険の滞納世帯は約195万世帯、全利用世帯中の約11%に及び、民間の調査によれば、保険料滞納や窓口負担が払えないなどの経済的理由から医療を受けることができずにいのちを落とす人が後を絶たない」ことや、「コロナ禍で対応できる病床や医療従事者が不足し、入院調整などを行う保健所の機能も麻痺し、『自宅療養』を余儀なくされる人や『救急搬送困難事案』が続出するなど、『医療崩壊』の危機に直面して、必要な医療を受けられないまま多くのいのちが失われた」ことなどをあげ、さらに「日本の医療制度改革の経緯を見ると、1980年代から始まった財政改革により医療費抑制が政策の中心に据えられ、国民の医療費負担増による需要抑制策と医療提供体制の縮小による供給抑制策が推進された」ことを強調されました。決議では大きく5つの諸施策実施を求めています。その中身は、①誰もが必要な医療を受けられる医療保険制度の構築、②医療提供体制の充実、③公衆衛生体制の充実、④地域を支える存在としての医療・公衆衛生の重要性、⑤社会構造上の要因と公的取組みです。特に国保の滞納者が増えていることについて、厚労省は統計を取っていないことが問題で、日弁連は、国民皆保険制度の国で国民健康保険を持っていない人がいることがおかしく、10人20人だったらいいのではなく「1人でも持っていないのはだめだ。なぜならば人権だから」と言っているのを聞いて、本田先生はさすがと思い感動したとして、「ガザの侵略での無差別攻撃もそうですが、少人数ならしょうがないとなっているがそれは冗談じゃないよということ」と話されました。

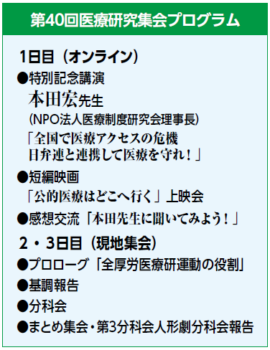

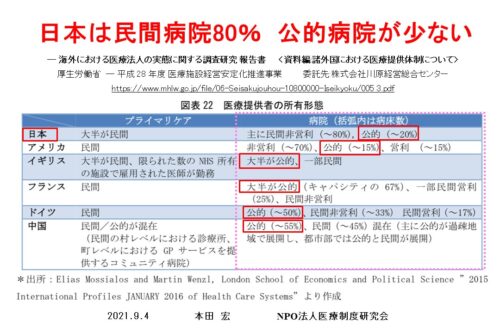

医療費ばかり削るのは政権交代がないから

図1:医療費抑制策の歴史

講演では、各組織の学習会で短編映画を観てもらったうえで、参加者の説明に活用してほしいと、広がりを期待されました。その中で、「わが国の医療費抑制策の歴史」(図1)を解説。特に3については、窓口負担を増やせば患者が来なくなるとして増やしたことについて「国民を甘く見ている。日本は国民皆保険制度、他の国を見ても窓口3割負担なんていう国はないんです」とバッサリ。4については冬の老人の入院例を非難してつくられた介護保険だったが、厚労省は介護保険でおいしい思いをした。介護保険は今でもずっと黒字です。それなのにサービス低下、個人負担増になっている。医療費と介護を分けたことで医療費を削減させたと話されました。国が財政難の状況では公的医療が簡単に切り捨てられる歴史があります。明治10年頃公立病院はほとんどの府県にあり各地方での基幹病院となっていました。西南戦争後の激しいインフレとその後の松方政策は地方財政を厳しい状況にし、公立病院の多くは廃院しました。一方で私立病院は自由に開業、医療を民間に任せた結果、公立病院と私立病院の総数が逆転し、現在の日本では他国と比べて私立病院が異例に多くなった歴史的背景があると紹介されました。今の日本の現状も「日本は財政赤字なのに、万博や辺野古基地の埋め立てなどは行うといい、医療費は簡単に削られてしまう。防衛費倍増し削るのは医療費や社会保障費。これが日本。変わっていない。都立病院も独法化された。病院には金を出したくないが、コロナで大変な時期にオリンピックはしたいし、明治神宮の木を切ってマンション立てたい。こういう政治です」と明治から財政難の政策として医療費が削られてきた歴史が今も続いている事を話されました。

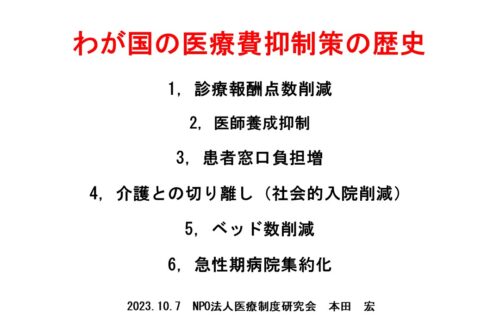

図2:各国の民間と公立病院の割合

さらに、日本は公的病院の割合も少ない(図2)として、イギリスやフランスは公的病院が大半であることを紹介。なぜ日本がこのような状況になっているのかについて「政権交代がない」ことを強調されました。「海外は医療・社会保障をちゃんとやらなければ政権が交代してしまいますが、日本は何をしても政権交代が起きません。デモクラシーの基本は政権交代が普通にあることで、誰だって政権交代が無ければやりたい放題になってしまう。政権が交代しちゃいそうだなとなれば少しは注意しようかなとなるが、日本はそうではない」と話されました。

先生の講演は40回の節目を迎えた医療研究集会のテーマにもある「歴史の意味」を改めて学ぶことのできる内容でした。講演のフル動画と資料は左記QRからご覧いただけます。

厚生連病院も取材上映会と学習を広めよう

講演後は、本田先生の作成した短編映画「公的医療はどこへ行く」上映会を開催。「医療を経済に合わせるのではなく経済を医療に合わせるべき」とのテロップから始まる映画には、都立・公社病院独法化問題や、大阪府の保健所統廃合がコロナ禍で保健所の機能不全の原因となり、病院への負担が増大した実態、明石市の子育てなど非営利部門への投資による経済効果の波及、長野県厚生連佐久総合病院グループを対象にした病院による経済波及効果の研究・分析になどを中心に取材されています。本田先生は「病院再編統合は全国の問題となっています。短編映画を活用して頂いて、勉強会などを開催して広めて頂きたい」と訴えられました。その後、感想交流「本田先生に聞いてみよう!」を行いました。

集まる意義を実感各分科会盛り上がる

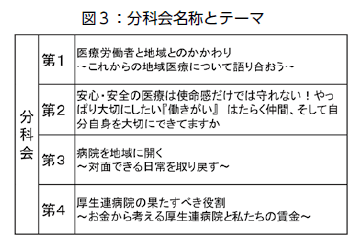

2〜3日目はプロローグ、基調報告、分科会(図3)を行いました。

第1分科会では、病院のかかり方で選定療養費、医師の働き方改革、地域医療構想、住民運動の4本柱で行いました。第2分科会では、ミニ学習「外国人労働者の実態と問題点から日本社会を考える」や、特別企画メディカルアロマ講座を企画。第3分科会では、病院祭などを中心とした地域と繋がる取り組みの共有や、佐久病院の出張診療と衛生講話を合わせて芝居を行った歴史から、人形劇に取り組みました。第4分科会では、経営(お金)から厚生連医療や、私たちの賃金・休暇について議論を行いました。現場からのレポートは全体で9本提出されました。

第1分科会 笑顔で交流

第2分科会 メディカルアロマ講座

第3分科会 人形劇

第4分科会 理想の賃金について語り合おう